千住 博さん(画家)

─ニューヨークを拠点に日本画を描き続ける─

「不完全な人間が不完全な夢を追う。それが芸術であり、人類の歴史なのです」

──高野山金剛峯寺に襖絵を奉納されました。

「高野山(和歌山県)よりご依頼を頂戴し、『瀧図』と『断崖図』を描きました。長年、白襖だったふたつの間に作品を奉納したのは令和2年のことです。最初は森や海を描こうとしたのですが、納得できませんでした。滝と崖に決定したのは、弘法大師空海の導きによるものかもしれないと感じています」

──『瀧図』は絵具を上から下へ流して描く。

「自分の力だけで描くのではなく、「重力」という自然の力に任せる手法です。実際、滝も上から下へ重力に則って流れています。作品の中、つまり紙の上で滝そのものを表現しているのです。自然とともにものをつくることの大切さは、もっと注目されるべきだと思います。コンピュータなどのデジタル機器が扱えるのは視覚と聴覚だけだからです。AIは与えられた情報のなかでは完璧な答えを出しますが、人間は不完全な存在です。不完全な人間が不完全な夢を追い、不完全な出来栄えに不完全な満足をする。それが芸術であり、人類の歴史なのです。完璧を目指すのは大切ですが、そもそも不完全な人間に完璧なものはできないと思うしかないと思い至りました。

私の名前の漢字『博』には本来、点があるのですが、自筆のように、点がひとつ足りないぐらいがちょうどいい、という不完全な自分への戒めから取りました。京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)の学長になったときに、点がないと学生たちが戸惑うだろうと復活したのですが、学長を辞めたときにまた取りました(笑)」(下図参照)

──何を大事にすればよいのでしょう。

「プロセスです。例えば武道で考えると、剣道も柔道も勝てばいいというわけではない。柔道では試合の途中で道衣が乱れると、中断して直します。勝ち負けよりプロセスを大切にする。それが“道”であり、すなわち生き方の問題なのです。これはアナログの世界だと思います。デジタルの世界の0と1だけでなく豊かなグレーゾーンを持つこと、それが奥行きのある文化の内実でもあります。

私は、デジタル社会に抗して、いずれアナログ革命が起こると思います。具体的にいえば、ぬくもり、手触り、試行錯誤、意外性、即興性といった点です。これらはデジタルでは実現が難しい。春夏秋冬それぞれの季節を味わい、そのすべてに感動する。季節のプロセスを現在形で味わう。それが日本の文化です。お茶もそうだし、生け花もそう。究極が“ 一期一会”ですね。二度と来ないこの瞬間を楽しみ、しかも充実している。それが“生きることの喜び”であり、私の作品づくりの根源にあります」

──千住さんにとっての日本画とは。

「日本画とは、自然の側に立って描くものだと考えています。しかし戦前の日本画は、日本の歴史や日本の精神性を称える喜びにつき進みました。戦後の日本画は材料以外、全て戦前の主題を否定しました。私は、日本の歴史へのリスペクトと現代アートとのハイブリッドを目指しています。

主題を強調するのが現代アートだと高階秀爾先生(美術史家)は仰っていますが、私なりの言葉でいえば、言いたいことを可能な限りダイレクトに表現するのが現代アートの大きな特徴だと思います。『瀧図』は、上から下へ絵具を流す行為自体が、まさに滝なのです。制作のプロセスを考えると、あれは“滝してる”のです。一方、崖というのは地殻変動、つまり自然の皺なのです。『断崖図』は、くしゃくしゃに揉んだ和紙に描いた崖で“崖してる”。和紙は繊維が長いから破れない。揉むことにより、和紙がより和紙としての可能性を出してくるのです。これが現代アートとしての日本画の生きる道だと思いました」

──ふたつの間の襖絵は見事に対照的です。

「“茶の間”と“ 囲炉裏の間”というふたつの部屋が、高野山を開創した空海が強い影響を受けた中国の“ 五行”の思想をはからずも体現する装置になった、ということに奉納式の前日に気付きました。“五行”とは“ 木(もっ)・火(か)・土(ど)・金(ごん)・水(すい)”の5つの元素により世界は成り立っているという考え方ですが、木は部屋の柱、火はまさに火を焚く囲炉裏、金は真言密教の法具で、残るふたつの土と水が、崖と滝に相当します。

崖の“茶の間”は、これから修行僧になる10代の若者が剃髪をする部屋です。前途に不安を抱えた若者は、目前に立ちはだかる崖を前に呆然としている。空海は10代のとき、讃岐(現・香川県)で崖から飛び降りる荒行までやったそうですから、不安で立ち竦んでいる若者に、空海も同じだったと伝えたい。

そして茶の間の奥が、お釈迦様が亡くなった2月15日に夜を徹して火を焚く涅槃会を行なう“囲炉裏の間”です。崖が描かれた襖を開けると、目の前にどーんと滝が流れている。苦しい修行の崖の向こうに“美”はある。目の前の困難を避けている限り、その先に進むことはできないのです」

「高校生のときに出逢った岩絵具が私を日本画に導いてくれた」

──美術の道へ進む決心はいつごろに。

「高校生のときに観に行った展覧会で岩絵具に出逢ったのです。その素晴らしさに感動して、一生触っていたいと思いました。

芸術の重要な点は、何を言いたかったのだろうと思わせる所。それが作品の神秘性になります。滝は森のなかでそこだけ水が溢れ出て動いている。それを見たとき、ここから何か大切な秘密が漏れ出していると感じました。それが神秘、神の秘密ではないか、と。滝から流れ出る水は、時間の流れを表し、空間をも表しています。滝はまさに、宇宙が時間と空間でできているということを示していると感じたのです。それを芸術として表現したい。

じつは2歳からバイオリンを習っていたのですが、音楽ではなく美術を選びました。その理由を今振り返ると、高校生の私には、音楽ではできないけれど、岩絵具を通してなら芸術の根幹に迫ることができるかもしれない、と感じられたのです。岩絵具が人生を引っ張ってくれたのですね」

──大学卒業後はニューヨークへ。

「日本を見るために、日本から物理的に離れたいと思ったのです。ニューヨークでアメリカの現代アートに触れ、日本画が、芸術の表現手段としてとても優れていると追認しました。質感の多様性を繊細に示すことができるのもそのひとつです。日本では気付けませんでした。それで、現代アートと日本画を結びつけるにはどうしたらいいかと考えて、滝に出逢ったのです。滝は西洋美術の人たちにとってはまさに現代アートで、平成7年に『ザ・フォール(滝)』でヴェネツィア・ビエンナーレの名誉賞をいただきました」

──ヨーロッパで活躍する道が開けた。

「ビエンナーレでの受賞の後、海外で評価が生まれ、ヨーロッパの画商から大きな仕事の依頼が来ました。ところが、ちょうどそのときに、大徳寺聚光院からも襖絵のお誘いが来たのです。日本は断ち切って、ヨーロッパで現代アートの画家として生きて行こうかとも考えていたので、どちらを受けるべきか悩みました。その中で、信頼する方から“大徳寺の仕事をやりなさい、これは千年残るから。目先に惑わされない方がいい”と言われ、諸外国の画商からの依頼を断る決断をしました。そこが私の人生の大きな分岐点となります」

──当時はどのような気持ちでしたか。

「まだ30代だった自分には大きなプレッシャーでした。当時はまだ若いですから評価されたいし、世間をあっと言わせたいと思っていた。ですがそのような気持ちでは、一筆も描けない。画面に近づけなかったのです。そのとき、この仕事は受けるべきじゃなかった、と後悔しました。もうどうにもダメだと思ったときに、私はそもそもなぜ日本画を志したのだろうと原点に戻って考えました。高校生のときに岩絵具と出逢い、この芸術と一生関わりたいと思った。その最初の気持ちを思い出したときに、褒められたいとか、いい絵を描きたいとか考えていた自分が、本当に馬鹿だったと反省しました。それからは朝も昼も夜もなく仕事をして、数日のうちにお誘いがあった77枚のほぼすべての見通しがついて、一気に仕上げることができたのです」

「大切なのは未来や過去でなく今。未来への第一歩が今だから」

──自分を見つめ直す冷静さを保てた。

「それがなかったら、今日の私はいないですよ。窮地に陥ったとき、改めて原点に立ち返ることができた。こうした体験が重要なのだと気付かされました。同じことは、聚光院の京都本院を描くときにも起こりました。狩野永徳の国宝『花鳥図』が、自分の描かせて頂く区画と襖ひとつ隔てたところにあるのです。ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』が日本にきたとき、ルーヴル美術館が交換に展示を求めたのがまさにその『花鳥図』なのです。日本の最高傑作はこれだとルーヴルが認めた。誰もが作品を見比べて、“なんだ、千住も大したことないな”と言おうと思って来るに決まっているじゃないですか(笑)。そういうハンディを背負ってのスタートは、それはそれで大変でした。その時も、初心に立ち返ることで乗り越えることができたと思っています」

──コロナ禍における芸術の役割とは。

「デジタル社会で欠落してしまう人間らしさを補完すること、それが芸術の役割だと思います。ウイルスという脅威により、私たちはやはり自然の側に生きているということを、思い知らされました。また、コロナ禍において急速にデジタル社会が実現しました。考えるべき問題は、デジタルは万能ではなくて、視覚と聴覚以外の人間の五感に対応できていないということです。ぬくもりや手触り、香りといった感覚をどのように表現するのかが、これからの私たち芸術家の使命ではないでしょうか」

──自分の作品についてどう考えていますか。

「残したくない作品は破り捨てると決めています。今より頻繁に日米を往復していた頃、万が一にも乗っている飛行機が落ちたらと考えていました。アトリエに残っている作品で、遺作として展示されると嫌だと思うものは、私が死んだら破いて捨ててほしいと常々助手に言っています。絵を破く判断は画家本人だけができる。破くのも作品に対する愛情です。

私はいま63歳ですが、これからの人生であと何枚描けるだろうとよく考えます。いい作品を描くには量が大切だと信じているからです。量のなかに質がある。たくさんの量を描いたなかに、偶然いいものが交じるのです」

──次の作品の構想や、今後の夢は。

「今までの作品は、滝を外から見て描いていました。黒い画面の崖から、白い滝が流れているのです。一方、新作として描いているのは、滝と崖の間に私が入りこんだ想定で、滝を通して世の中を見るという絵画です。世の中は実に豊かな色彩に溢れている。現在のような非常に閉塞感のある時代において、人々に最も大切なのは色彩感と多様性ではないかと考えています。自然はときに、手に負えない猛威を振るうことがありますが、我々はそれらとともに生きています。自然の移ろう色彩の美しさと、多様性に満ちた世界を改めて感じてもらう作品にしたいと思っています。そうしたテーマの作品をもとに、ニューヨーク、ロンドン、そして令和4年5月に日本橋(東京)の髙島屋で展覧会をさせて頂きます。

また、将来やりたいことは何かとよく聞かれますが、私には答えようがないのです。大切なのは未来でも過去でもなく、今このとき。未来への第一歩が今なのだから、やりたいことは今やる。残された時間を全うするためには、未来のことなど考えずにそうすべきだと信じているのです」

千住 博(せんじゅ・ひろし)

昭和33年、東京生まれ。東京藝術大学美術学部日本画科卒業、同大学院後期博士課程満期退学。ヴェネツィア・ビエンナーレ絵画部門名誉賞を受賞。平成19年より25年まで京都造形芸術大学学長を務めた。平成23年、軽井沢千住博美術館開館。高野山金剛峯寺の襖絵『瀧図』が、令和2年度(第77回)恩賜賞および日本芸術院賞を受賞。著書に『絵を描く悦び』、画集に『水の音』。

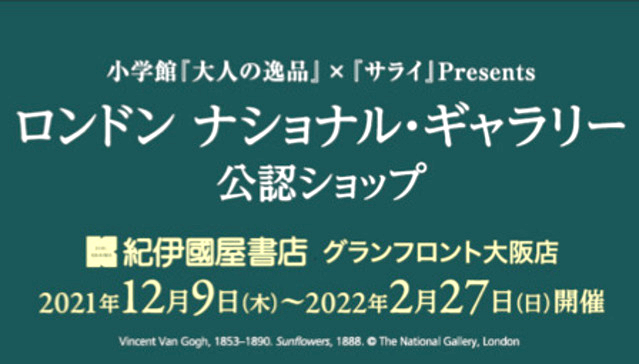

※この記事は『サライ』本誌2022年1月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/服部 滋 撮影/松平 伊織)